Ressources

Nous avons sélectionné avec soin les ressources les plus pertinentes : ouvrages de références par les meilleurs spécialistes cliniciens ou chercheurs et principales publications scientifiques permettant de mieux comprendre le fonctionnement biologique, typique et atypique. Nous essayerons d'en proposer des synthèses ou d'en extraire les éléments clés afin de vous faire aller à l'essentiel.

Cette synthèse des derniers apports des recherches en neuroscience doit permettre aux parents comme aux professionnels qui accompagnent leurs enfants d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement et des besoins. En comprenant la biochimie ou les spécificités neuroanatomiques, nous sommes capable de mieux décrypter les besoins, d'adapter notre attiude et de proposer l'environnement le plus porteur pour l'apprentissage et l'épanouissement.

Sites de référence utiles

Les sites suivants sont des mines de ressources pour les parents, tant sur la compréhension des mécanismes classiques d'apprentissage que sur le fonctionnement des enfants dont le développement est atypique.

CléPsy - https://www.clepsy.fr

Inserm - https://www.inserm.fr

LaPsyDé - https://www.lapsyde.com

Maison de l’Autisme - https://maisondelautisme.gouv.fr

Cnesco - https://www.cnesco.fr

INSHEA - https://elearning.inshea.fr/

Eduscol - https://eduscol.education.fr/1218/des-ressources-pour-scolariser-les-eleves-en-situation-de-handicap

Mon Cerveau à l’Ecole - https://moncerveaualecole.com

Center of the Developing Child, Harvard University - https://developingchild.harvard.edu

Les références internationales incontournables

à connaître et qui nous inspirent

Dr Suzanne Goh

Neuropédiatre américaine, spécialisée dans la prise en charge de l’autisme et cofondatrice de Cortica, un réseau de centres leaders en soins intégrés pour enfants neuroatypiques ayant démontré une remarquable efficacité. Elle est l’auteure de « Magnificent Minds », un ouvrage très pédagogique pour les parents et décrivant son modèle de soins global et individualisé. Diplômée de Harvard et Oxford, elle a mené des recherches innovantes sur les particularités cérébrales des enfants autistes. Son approche met l’accent sur la valorisation des forces de chaque enfant et l’accompagnement personnalisé des familles.

Stanislas Dehaene

Neuroscientifique, professeur au Collège de France et directeur de l’unité de neuro-imagerie à l’INSERM. Il a grandement contribué à la compréhension des mécanismes cérébraux impliqués dans l’apprentissage, notamment la lecture, les mathématiques et le langage, grâce à l’imagerie cérébrale et à des études expérimentales. Il a également développé des outils pédagogiques basés sur les sciences cognitives pour améliorer l’éducation, en particulier pour les enfants en difficulté. Ses conférences et ses livres sont remarquablement pédagogiques pour mieux comprendre les mécanismes de l'apprentissage, chez tous les enfants.

Barry Prizant

Clinicien, chercheur, il est l’une des plus grandes autorités mondiales en matière d’autisme, fort de plus de cinquante ans d’expérience. Spécialiste de la communication, Prizant est l'auteur du livre à succès

« Uniquely Human », classé numéro 1 des « 100 meilleurs livres sur l’autisme de tous les temps » par Book Authority et considéré comme une référence par les personnes concernées pour comprendre l’autisme de l’intérieur. Il invite à voir l’autisme comme une façon différente d’être humain, et non une maladie ou une déficience.

Thomas Bourgeron

Généticien, professeur et directeur du laboratoire de recherche en génétique sur l’autisme de l’Institut Pasteur, il est le spécialiste français des gènes impliqués dans l’autisme. Visionnaire, il identifie dès 2003 les premières mutations génétiques impliquées dans l’autisme, mettant en lumière le rôle central des synapses dans ce trouble et révolutionnant ainsi la compréhension scientifique du spectre autistique. Son livre "Des gènes, des synapses, des autismes" est une excellente synthèse des connaissances scientifiques. Il co-dirige l’Institut du Cerveau de l’Enfant et défend une approche qui associe étroitement la recherche fondamentale et l’écoute des personnes autistes.

Laurent Mottron

Professeur de psychiatrie à l’Université de Montréal, reconnu internationalement comme l’un des chercheurs les plus influents sur l’autisme. Ses travaux pionniers ont réformé la compréhension des mécanismes neurocognitifs de l’autisme. Il a développé le modèle du Fonctionnement Perceptif Amélioré, mettant en avant les forces cognitives et perceptives des personnes autistes, en rupture avec les visions traditionnelles axées sur le déficit.

Pr Elizabeth Torres

Neuroscientifique, professeure à l’Université Rutgers, elle dirige le Sensory-Motor Integration Lab et a conduit des recherches innovantes sur l’importance de la composante motrice dans l’autisme, apportant une nouvelle perspective centrée sur la mesure objective du mouvement pour comprendre ce trouble. Autrice de nombreux articles et du livre "Autism: The Movement Sensing Perspective" (2017), elle est une figure majeure dans le renouvellement scientifique sur le rôle moteur en autisme.

Quelques principes clés sur le développement cérébral

et les mécanismes d'apprentissage

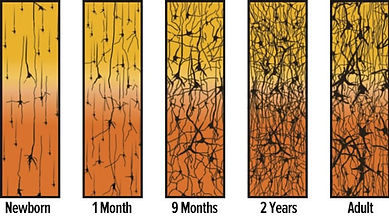

Le développement fulgurant du cerveau du bébé

Entre la naissance et 3 ans, le développement du cerveau se produit à une vitesse vertigineuse !

Selon le Harvard Center on the Developing Child, plus d'1 million de connexions neuronales se forment chaque seconde. C’est un processus dynamique de création de connexion et d’élagage (c’est à dire d’élimination des connexions inutiles) pour renforcer l’efficacité du cerveau.

Le cerveau se construit d'abord avec la formation des circuits neuronaux sensoriels et moteurs. Puis les fonctions cognitives, comme le langage et le contrôle exécutif, se développent.

A 2 ans, le cerveau possède autant de connexions neuronales qu’à l’age adulte. Elles se sont essentiellement créées par les expériences sensorielles et motrices du bébé, par l’exploration et l'interaction avec son environnement. Ce sont ces réseaux qui vont soutenir toute la suite du développement et des apprentissages. Les connexions inutiles sont élaguées, les plus utilisées se consolident et s'enrichissent, en s'appuyant sur ce socle. Lorsque le développement est atypique, certains socles sont fragiles et devront être consolidés par la suite.

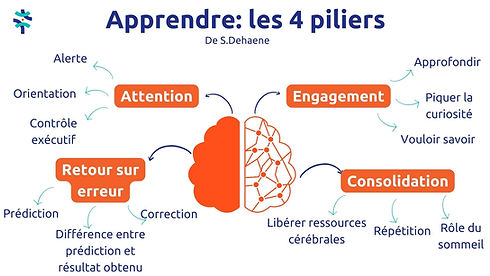

Les 4 piliers pour favoriser l'apprentissage

Les recherches en neurosciences, et notamment les travaux de Stanislas Dehaene, ont permis d'identifier les quatre piliers fondamentaux pour favoriser l’apprentissage :

-

L’attention : elle permet de sélectionner les informations pertinentes et est indispensable à tout apprentissage. Nous ne pouvons pas réaliser 2 tâches simultanément (éviter la double tache). Pour apprendre, il faut à la fois canaliser et captiver l'attention de l'enfant.

-

L’engagement actif : un enfant passif n'apprend pas, il doit être acteur, manipuler, questionner. L'apprentissage est optimal lorsque l'enfant alterne apprentissages et tests, permettant d'identifier ce qu'il ne sait pas.

-

Le retour sur erreur (feedback) : le cerveau est une machine à prédire, il utilise des modèles internes afin de générer des prédictions sur le monde extérieur. L'apprentissage se déclenche lorsqu'un signal d'erreur lui montre que sa prédiction n'est pas correcte.

-

La consolidation : la répétition, l’automatisation et le sommeil permettent de stabiliser durablement les acquis dans la mémoire et le transfert de l'explicite vers l'implicite. Au début de l'apprentissage, le cortex préfrontal est fortement mobilisé : la traitement est explicité, conscient et avec effort. Progressivement, l'automatisation transfère les connaissances vers des réseaux non-conscients, libérant les ressources.

Stress et sommeil : deux facteurs déterminants dans le développement et l’apprentissage

Selon le Harvard Center on the Developing Child, un stress ponctuel, surmonté avec l’aide d’adultes bienveillants, peut participer à l’apprentissage : il favorise la mémorisation car il signale au cerveau l’importance d'un évènement à retenir. À l’inverse, un stress chronique, intense ou toxique perturbe la maturation des circuits cérébraux, l’architecture du cerveau et la myélinisation, altérant ainsi les fonctions cognitives, la mémoire, la régulation émotionnelle et la santé mentale future. La production excessive et prolongée de cortisol (l’hormone du stress) affecte le développement structurel et fonctionnel du cerveau, notamment dans le cortex préfrontal et l’amygdale : les zones impliquées dans la cognition, la régulation des émotions et l’apprentissage. Les études scientifiques ont permis d'identifier que les relations stables et sécurisantes avec les adultes référents de l'enfant constitue le principal facteur de protection pour limiter les effets négatifs du stress sur le cerveau en développement.

Le sommeil, quant à lui, joue un rôle clé dans la consolidation des connaissances en permettant aux neurones de renforcer leurs connexions pendant certaines phases comme le sommeil paradoxal. Le sommeil fait partie intégrante de notre algorithme d’apprentissage. Durant le sommeil, notre cerveau rejoue (parfois à vitesse accélérée) les décharges neuronales éprouvées pendant la veille. Il intervient dans la consolidation des apprentissages: après une période d’apprentissage, une période de sommeil, même courte, améliore : la mémoire, la généralisation, la découverte de régularités. Le sommeil paradoxal (phase de sommeil très présente chez le nourrisson) est particulièrement impliqué dans la maturation cérébrale, favorisant le développement des fonctions sensorielles et motrices tout en contribuant activement à la plasticité du cerveau.

Un manque de sommeil, même sur une courte période, entraîne une diminution notable des performances cognitives, de la concentration, de la mémorisation. Il altère la consolidation des acquis, rendant les apprentissages plus fragiles et l’oubli plus rapide. Des études soulignent que chez les enfants dormant moins de neuf heures par nuit, on observe des différences dans le volume de certaines régions cérébrales liées à la mémoire et aux fonctions exécutives.

Ressources utiles pour en savoir plus :

Présentations du Collège de France

Comprendre les spécificités biologiques

du cerveau atypique

Les neurosciences ont permis de considérablement améliorer notre compréhension des cerveaux atypiques. Cette science, bien que récente, est déjà si vaste qu’elle serait impossible à synthétiser en quelques lignes. On sélectionnera ici quelques sources pour donner un aperçu des connaissances qui nous ont semblé les plus utiles pour décrypter les spécificités de comportement et les besoins.

Autisme : les spécificités neurobiologiques qui expliquent le fonctionnement atypique

L’état des connaissances scientifiques a récemment été synthétisées par le Pr. Thomas Bourgeron dans son livre « Des gènes, des synapses, des autismes ». On pourra retenir notamment sur le fonctionnement cérébral :

-

Une connectivité fonctionnelle atypique : dans le cerveau d’une personne autiste, les neurones ont un seuil de réponse atypique : ils s'activent lorsque les signaux extérieurs sont soit plus faibles, ou au contraires plus forts, que pour une personne typique. Leurs neurones qui sont hyper ou hyposensibles : ce qui implique souvent des hypersensibilités sensorielles par exemple au bruit, à la lumière ou au contact tactile.

-

Un fonctionnement atypique du cervelet : les difficultés motrices seraient liées notamment liées à un fonctionnement atypique du cervelet, une petite structure à l’arrière du cerveau représentant 10% du volume mais la moitié des neurones. Le cervelet est impliqué dans le contrôle moteur, mais aussi le langage (le langage impliquant en soi de nombreuses aires motrices cérébrales dont le fonctionnement peut être altéré)

-

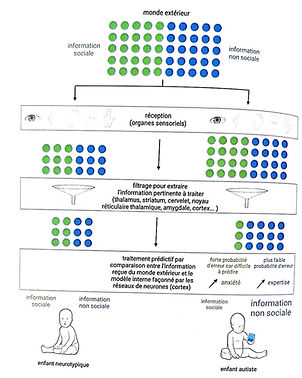

Un traitement différent de l’information, le cerveau filtre différemment : le cerveau reçoit une quantité d’informations, que différentes régions filtrent pour conserver la plus pertinente. Cette information est ensuite comparée aux modèles internes pour y répondre.

Les différences se situent à différents niveaux :-

au niveau des organes sensoriels : la quantité d’information reçue est plus importante chez les autistes

-

au niveau du filtrage : plus d’informations passent les filtres

-

le filtrage privilégie les informations « non sociales » : ils privilégient les informations qui suivent des règles plus logiques et plus fiables (plus prévisibles)

-

Comprendre le fonctionnement hyposensible ou hypersensible des neurones permet de mieux comprendre certains besoins ou comportement et d'ajuster l'environnement : limiter ou au contraire accentuer des stimulations, aider l’enfant à se réguler, et le laisser s’auto-réguler (certains gestes ou mouvements correspondent à des besoins liés à une perception différente).

Les hypersensibilités peuvent créer une surréaction, qui produit une réaction de rejet, retrait ou crise.

Par exemple :

-

Les lumières ou néon peuvent être intolérables

-

Les goûts, odeurs ou textures peuvent être très désagréables et rendre l’alimentation très sélective.

-

Une forte sensibilité au toucher ou textile peut provoquer une crise

-

Les sons et bruits peuvent être très amplifiés ou ne pas être filtrés (parole et environnement perçus tous au même plan)

Les hyposensibilités : une sous-réaction qui induit une anxiété ou incompréhension de son corps

-

Ne ressentent pas le contour de leur propre corps : besoin d’être dans l’eau pour sentir leur limite corporelle ou de couverture lestée, de pressions profondes

-

Peuvent ne pas ressentir la douleur, la température, peuvent se blesser

L’autisme : une grande anxiété face à un monde non prédictible

Le cerveau est essentiellement une « machine à prédire » : les réseaux comparent constamment ce que nous percevons, aux attentes et aux prévisions de notre modèle interne. L’anxiété est omniprésente, liée à cet écart entre perception et prédiction, car le cerveau ne filtre pas l'information de la même façon.

Par exemple, chez la personne autiste, les capacités à reconnaitre les stimuli sociaux sont réduites, les rendant d’autant moins prévisibles. Ce cerveau peut aussi augmenter l’importance des détails et affaiblit la capacité à relier certains événements entre eux.

Les symptômes ou comportements autistiques sont ce qu’une personne fait pour forcer un monde

chaotique à suivre un scénario prévisible.

On parle de spectre de l’autisme car ces éléments varient grandement d’une personne à l’autre, ce qui s’explique par des nombreux gènes différents qui peuvent en être à l’origine : parfois une seule variation génétique, parfois des milliers de variations, qui se combinent et modifient différemment pour chaque individu le fonctionnement cérébral.

Autisme et mouvement : des difficultés subtiles mais essentielles à mieux comprendre

-

83% des enfants TSA présentent des scores moteurs au moins d’un niveau inférieur à la population générale, avec de plus grandes différences observées chez les enfants avec un autisme plus "sévère" (à comparer avec 6% des enfants non-TSA)

-

L’apraxie concerne une majorité des enfants autistes : il s’agit d’une difficulté à planifier, organiser et exécuter de façon volontaire des gestes moteurs (le mouvement est possible contrairement à un handicap moteur, mais c’est son exécution fiable qui est perturbé). Chez les personnes autistes, l’apraxie touche fréquemment la motricité globale, fine et/ou orofaciale, pouvant ainsi impacter la capacité d’imiter, de parler ou de réaliser les gestes du quotidien. L’apraxie verbale explique en partie les troubles de la communication dans l’autisme non verbal, empêchant la planification des mouvements nécessaires à la parole.

-

Les différences motrices sont souvent peu perçues car elles ont en partie lieu à des échelles de temps largement inférieure à notre perception consciente, mais sont mesurables et très précisément quantifiables par des capteurs de mouvement (Travaux d'Elizabeth Torres - Autism : the movement perspective, Sensory-motor Intergration Lab)

-

Ces recherches pourraient permettre d’utiliser le mouvement comme un bio-marqueur et permettre un diagnostic à la fois fiable (quantitatif) et précoce, les mesures ayant pu être réalisées déjà chez le bébé.

Ces difficultés sont souvent mal comprises, ce qui expose les personnes à des attentes inadaptées ou à une sous-estimation de leur intelligence réelle.

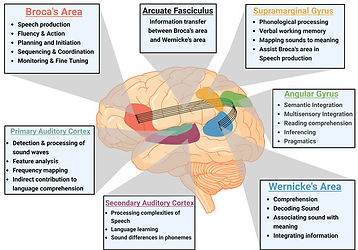

Troubles de la communication et apraxie de langage

Le langage oral est un processus intégré où l'aire de Wernicke traite et comprend le langage, l'aire de Broca planifie et code les mouvements articulatoires, puis le cortex moteur exécute ces mouvements pour produire la parole. L'apraxie perturbe le cortex moteur dans l'exécution volontaire des mouvements très complexes permettant la parole. Les autres zones cérébrales du langage ne sont pas nécessairement pour autant affectées, mais ne peuvent pas se manifester sans recours à un outil de communication alternative.

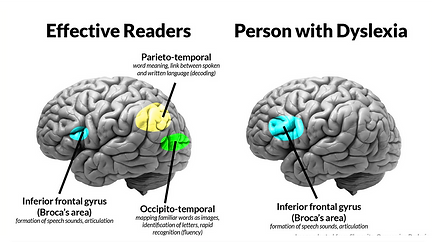

Dyslexie : des spécificités neuro-anatomiques bien comprises

L’imagerie cérébrale montre très précisément un fonctionnement différent avec une sous utilisation de 2 zones cérébrales chez les dyslexiques

-

Le processus auditif : moindre capacité à bien reconnaître les phonèmes et à séquencer les syllabes

-

Le processus visuel : moindre activation de l’aire de la forme visuelle des mots

-

Les régions qui associent une lettre et un son sont moins denses

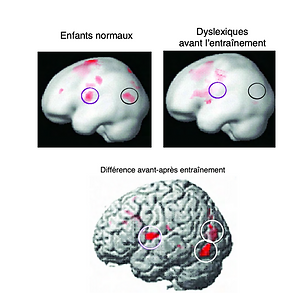

Un impact sur l’apprentissage de la lecture : la réorganisation et la spécialisation de certaines zones cérébrales ne se produit pas chez les enfants dyslexiques. Mais les connexions peuvent se faire avec l'entraînement et en s’appuyant sur des outils adaptés.

L’imagerie cérébrale permet de comprendre la neuro-architecture de la lecture :

-

L’identification des lettres et la forme visuelle des mots active le lobe occipital du cortex

-

Le processus phonologique active l’aire de Broca

-

L’accès au sens active principalement le gyrus temporal supérieur et des parties du gyrus temporal moyen et supramarginal

Lorsqu'un enfant est dyslexique, un déficit du système langagier au niveau du module phonologique altère sa capacité à segmenter le mot écrit en ses composantes phonologiques sous-jacentes. La séquence d’activation des différentes zones diffère : les traitements sémantiques sont effectués avant (plus tôt) chez les dyslexiques et les traitements visuels plus tard.

Chez les dyslexiques, l’aire de la forme visuelle des mots (qui traite les lettres, les mots et l’orthographe) n’est pas spécialisée (pas de recyclage neuronal généralement observé même à l'âge adulte) et s’active plus tard (après le contexte, sens, qui vient compenser leurs difficultés).

Des études ont permis d’avérer la capacité de progression et la réalité de la plasticité cérébrale, car après entraînement les cerveaux dyslexiques s’activent quasiment comme les cerveaux typiques. L’entraînement permet généralement d’arriver à une activation des régions initialement déficitaires ou, dans une minorité de cas, dans d’autres régions qui remplacent ces zones (par exemple, la zone symétrique située dans l’hémisphère droit alors que c'est presque toujours le lobe gauche qui est impliqué dans la lecture).

Ressources utiles pour en savoir plus :

Stanislas Dehaene, Neurospin : les mécanismes cérébraux de la lecture, notamment travaux sur la reconnaissance visuelle des mots; Cours et support et spécifictés de la dyslexie Cours et support

Sally Shaywitz, M.D., Yale Center for Dyslexia and Creativity, Article

Pr. Eddy Cavalli, LabEx Cortex, Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs Vidéo

Conférence absolument remarquable pour mieux comprendre la dyslexie

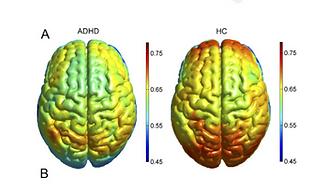

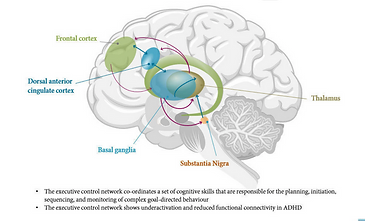

TDAH : les spécificités neuro-anatomiques et biochimiques

On constate généralement dans le TDAH est une réduction globale de la taille totale du cerveau avec des changements spécifiques dans le noyau caudé, la substance blanche du cortex préfrontal, le corps calleux et le vermis cérébelleux.

Le cortex préfrontal est responsable de l'attention descendante :

-

Pouvoir soutenir son attention même dans des conditions ennuyeuses

-

Inhiber la distraction

-

Régulation du comportement

-

Inhibition des comportements inappropriés

-

Régulation des émotions

L'IRM fonctionnel et l’étude des fréquences cérébrales montrent une activation réduite du cortex préfrontal, qui est essentiel au fonctionnement exécutif :

-

Organiser et planifier l'avenir

-

Inhiber les réponses aux distractions pour atteindre un objectif

Des modifications génétiques seraient à l’origine d’un affaiblissement de la signalisation neurochimique (notamment dopamine) et d’un ralentissement de la maturation du cortex préfrontal.

Les parties des ganglions de la base qui contiennent une forte densité de récepteurs de la dopamine sont plus petites dans le cas du TDAH.

Le striatum ventral a tendance à être réduit dans le TDAH, il fait partie de la voie de la récompense et a un impact sur l'hyperactivité et l'impulsivité.

On observe ainsi :

-

Un besoin de mouvement, pour favoriser l’activité du cortex préfrontal, naturellement sous-activé

-

Un manque d’inhibition, qui se traduit par de la distraction ou donner des réponse trop spontanées et se corriger ensuite

-

Un manque de motivation ou de capacité à compenser une faible motivation, du fait d’une biochimie affaiblie (dopamine) et de sous-activité du cortex préfrontal

Ressources vidéos

Une sélection de vidéos synthétisant les connaissances scientifiques ou des interventions de nos meilleurs experts (souvent en anglais) dont le contenu nous a semblé particulièrement pertinent.

Panorama des méthodes

Tous les parents décrivent le même parcours du combattant à la recherche d'informations pertinentes leur permettant d'accompagner au mieux leurs enfants atypiques.

Pour leur permettre de gagner du temps, nous avons mis en commun toutes ces recherches d'informations, à travers un panorama international des pratiques thérapeutiques permettant de progresser sur les plans sensoriels, moteurs, comportementaux et cognitifs.

Il ne s'agit pas de promouvoir toutes ces approches, mais d'apporter une information factuelle et simplifier la recherche d'information pour les parents.

Liens vers d'autres ressources de référence

Livres de référence

Magnificent Minds - Dr Suzanne Goh

Simplement Unique - Barry Prizant

Des gènes, des synapses, des autismes - Thomas Bourgeron

Sites riches en ressources pédagogiques utiles

Charivari à l’école - https://www.charivarialecole.fr/

Cartable fantastique - https://www.cartablefantastique.fr/

Fédération française des Dys - www.ffdys.com

Dys é moi - https://www.dysemoizazoo.fr/

Learn enjoy (scolaire) - https://learnenjoy.com/

Poppins (lecture) - https://www.poppins.io/

Grapho game (lecture) - https://graphogame.com/fr/

ABC aider - https://www.abcaider.fr/

Méthode de lecture Apili - https://apili.fr/methode-de-lecture-apili/

Geogebra - www.geogebra.org/

Liens vers d'autres ressources scientifiques

Institut Robert Debré du Cerveau de l'Enfant - https://cerveau-enfant.org/

I-Mind Centre d'excellence TND - https://centre-imind.fr/

Mon Cerveau à l'école - https://moncerveaualecole.com/les-causes-de-la-dyslexie/

LaPsyDe - https://www.lapsyde.com

Harvard Center on the Developing Child - https://developingchild.harvard.edu/

The Brain Development and Education Lab, University of Washington

Yale Center for the Study of Learning and Attention

UC Davis MIND Institute (Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders)`

Autism: the movement perspective - Elizabeth B. Torres and Anne M. Donnellan, Rutgers University and University of San Diego USA - 2015

Autism: the micro-movement perspective - Elizabeth B. Torres and Maria Brincker, Rutgers Center for Cognitive Science, Movement Disorders, Neurology

Rethinking autism: implications of sensory and movement differences for understanding and support - Anne M. Donnellan, David A. Hill, and Martha R. Leary

Review of neuroimaging in autism spectrum disorders: what have we learned and where we go from here - Evdokia Anagnostou and Margot J Taylor, Molecular Autism 2011

The nature of brain dysfunction in autism: functional brain imaging studies - Nancy J Minshew; Timothy A Keller 2010

Cerebellum and Autism, Carole Levenes, PhD, Research associate CNRS, Group leader Cerebral Dynamics, learning and plasticity, Center for neurophysics, physiology and physiopathology

Neuromodulation and Transcranial Magnetic Stimulation: a 21st Century Paradigm for Therapeutics in Psychiatry, John P. O'Reardon, MD

rTMS neuromodulation improves electrocortical functional measures of information processing and behavioral responses in autism, Estate M. Sokhadze, Ayman S. El-Baz, 2014

Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation: A Promising Method for Treatment of Autism Spectrum Disorders, Jin Y, Kong J

Mitochondrial dysfunction as a neurobiological subtype of autism spectrum disorder: evidence from brain imaging, Goh S, Dong Z 2011

A review of “music and movement” therapies for children with autism: embodied interventions for multisystem development - Sudha M. Srinivasan and Anjana N. Bhat